4

aus gkf Info 47

Ballast gegen Schadstoffe

Ein Proteinüberschuss oder ein hoher Anteil schwerver-

daulicher Proteine in der Hundenahrung kann den Orga-

nismus des Hundes belasten. Es kann zu Verdauungsstö-

rungen, einer Veränderung der Zusammensetzung der

Darmbakterien, ihres Stoffwechsels und daraus folgend zu

einer Belastung von Leber und Nieren kommen. Anne

Laura Bauer untersucht am Institut für Tierernährung der

Freien Universität Berlin, ob bestimmte Ballaststoffe die-

sen unerwünschten Effekten entgegenwirken können und

welche Eiweiß-Ballaststoff-Kombinationen besonders be-

kömmlich sind.

Bei der Hundefütterung gibt es seit einigen Jahren den

Trend hin zu einer besonders proteinreichen Ernährung.

Eine Spezialernährung im Rahmen dieses Trends ist

BARF (Biologisch Artgerechte Rohfütterung). BARF-

Rationen basieren auf rohem Fleisch, Innereien, Knochen

sowie (meist) rohem Obst und Gemüse. Die Befürworter

der proteinreichen Diäten argumentieren, dass hohe Ei-

weißgehalte im Futter der Ernährung des Wolfs entspre-

chend und daher „natürlicher“ und „gesünder“ sind. Viele

Anhänger der BARF-Bewegung sind darüber hinaus der

Ansicht, dass die Rohfütterung Allergien verhindern könne.

Diese Ansicht ist jedoch nicht durch Studien untermauert.

Wissenschaftliche Studien konnten auf der anderen Seite

zeigen, dass ein unnötig hoher Eiweißgehalt in der Nah-

rung negative Einflüsse auf die Verdauung und die Ge-

sundheit des Tieres haben kann. Auch bei der tierärztli-

chen Ernährungsberatung am Institut für Tierernährung

der Freien Universität Berlin gab es über Jahre immer wie-

der Anfragen zu Fällen chronischer Verdauungsstörungen

oder zur Ernährung von Tieren mit Nieren– und Leber-

problemen, bei denen nach entsprechender Überprüfung

ein zu hoher Proteingehalt in der Ernährung ermittelt wur-

de.

Allerdings spielt bei der Entwicklung dieser Gesundheits-

störungen nicht nur der Proteinmenge, sondern auch bie

begleitenden Futterinhaltsstoffe eine wichtige Rolle. Faser-

stoffe sind in diesem Zusammenhang außerordentlich inte-

ressant, weil sie als Ballaststoffe die Verdauungsfunktio-

nen regulieren und von den nützlichen Kleinstlebewesen

(Mikroorganismen) im Verdauungstrakt als Nähr-

stoffquelle genutzt werden.

Mikroben fürs Grobe

Leicht verdauliche Proteine werden beim Hund überwie-

gend im Dünndarm verdaut. Dort spalten körpereigene En-

zyme diese Proteine in Eiweißbausteine (Aminosäuren)

auf. Die Aminosäuren passieren dann die Darmwand und

gelangen ins Blut, wo sie zur weiteren Verarbeitung in die

Leber transportiert werden.

Schwer verdauliche Proteine können von den körpereige-

nen Enzymen im Dünndarm nur unvollständig aufge-

schlossen werden. Die Reste dieser Proteine sowie die

Reste überschüssigen Eiweißes bei einer Proteinüberver-

sorgung können die Darmwand nicht passieren und wer-

den mit anderen nicht– oder schwerverdaulichen Nah-

rungsbestandteilen in den Dickdarm transportiert.

Im Dickdarm befindet sich die sogenannte Darmflora oder

die Mikrobiota des Darms. Darunter versteht man eine in-

dividuelle zusammengesetzte Gemeinschaft unterschied-

lichster Arten von Mikroorganismen, die für ihren Wirt le-

bensnotwendig sind. Unter anderem unterstützen sie die

Verdauung, indem sie bestimmte schwer verdauliche Nah-

rungsbestandteile, wie beispielsweise bestimmten Ballast-

stoffen können die Mikroorganismen wertvolle Nährstoffe

gewinnen (s.u.). Die Darmbakterien beeinflussen über ihre

Stoffwechselprodukte auch die Darmmotorik und damit die

Durchmischung und den Transport des Darminhalts. Die

Mikrobiota ist äußerst komplex und auch für die Funktion

des Immunsystems von großer Wichtigkeit.

Überschuss an Eiweiß und Mikrobiota im

Darm

Wenn Proteinreste im Dickdarm ankommen, werden sie

von bestimmten Arten von Mikroorganismen fermentiert.

Bei diesem Gärungsprozess entstehen in der Regel keine

wertvollen Nährstoffe für den Wirt, sondern häufig Gase,

die zu Blähungen und zu Flatulenz (dem Entweichen die-

ser häufig sehr übelriechenden Gase) führen. Darüber hin-

aus kann es zu Durchfällen kommen. Schwerwiegender je-

doch ist, dass bei der bakteriellen Fermentierung der Ei-

weiße potenzielle gesundheitliche Stoffe wie beispielswei-

se Ammoniak oder biogene Amine frei werden. Diese Stof-

fe belasten den gesamten Organismus, vor allem jedoch

das Entgiftungsorgan Leber und die Nieren als Ausschei-

dungsorgane. Auf diese Weise kann ein Proteinüber-

schuss bzw. ein hoher Anteil an schwer verdaulichen Ei-

weißen in der Nahrung Hunden schaden, insbesondere

Tieren, deren Leber und/oder Nieren nicht voll leistungsfä-

hig sind.

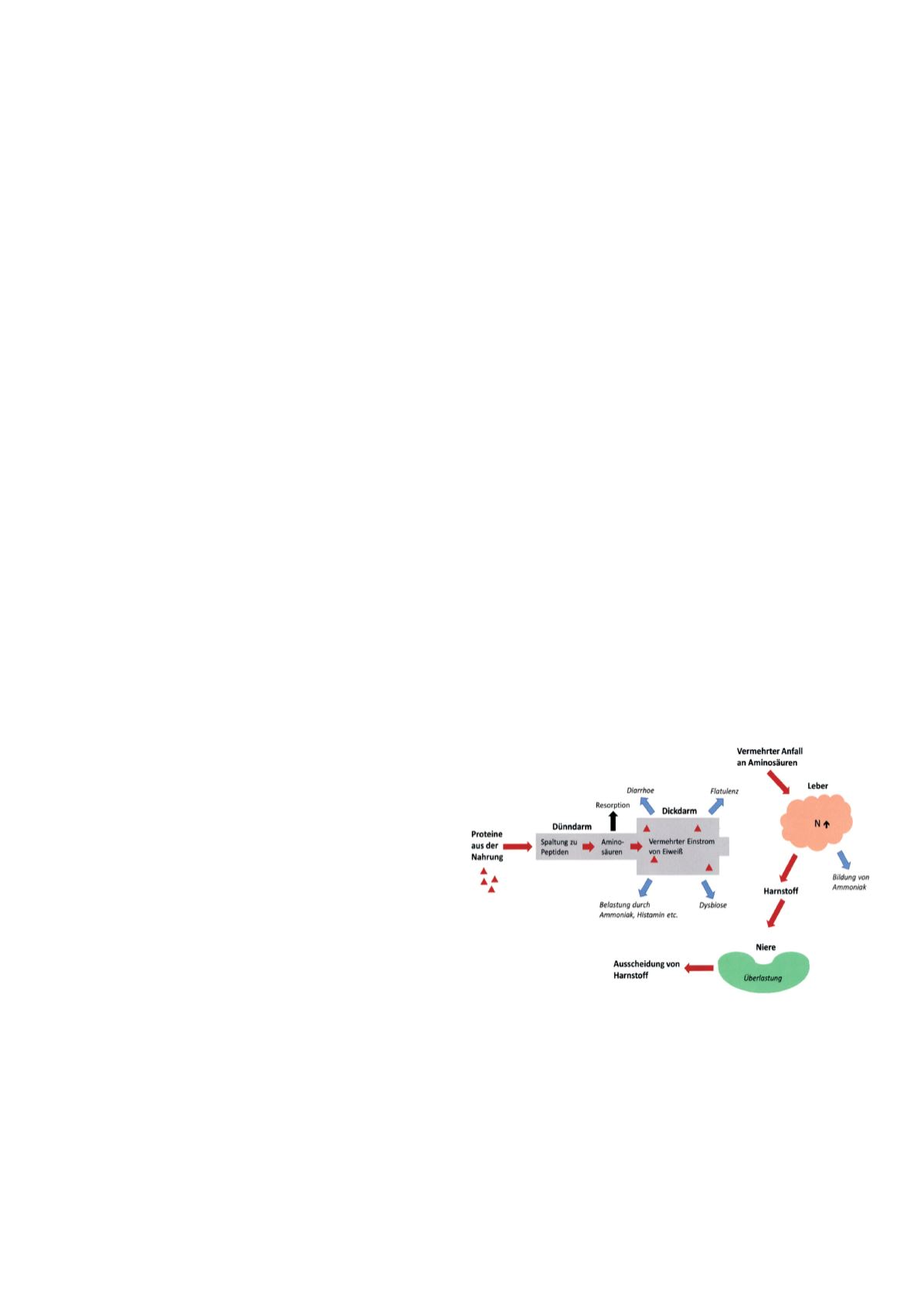

Die schädlichen Folgen eines Proteinüberschusses in der Nahrung / An-

ne Laura Bauer

Große Mengen an Eiweiß im Dickdarm führen aber auch

dazu, dass sich die Zusammensetzung der mikrobiellen

Gemeinschaft ändert. Die Bakterien, die die Proteine ver-

werten können, vermehren sich rasant und verdrängen an-

dere Bakterien. Darunter auch Vertreter anderer bakteriel-

ler Gruppen, die für die Gesundheit von Bedeutung sind.

Hier sind insbesondere die Laktobazillen (Milchsäurebak-

terien) und die Bifidobakterien zu nennen, die wichtige